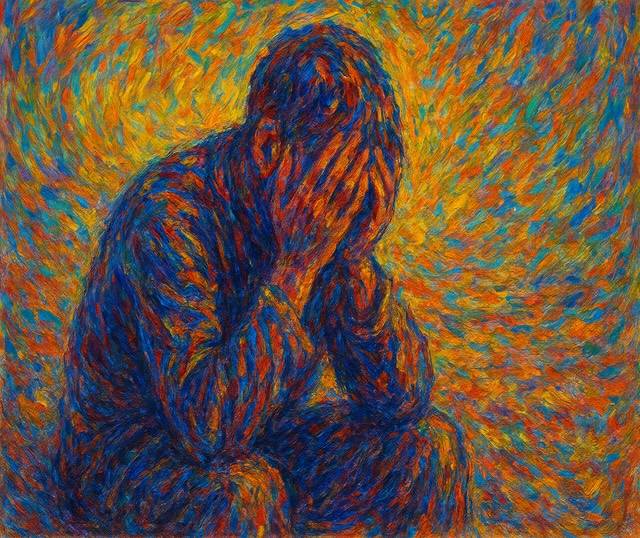

Psicologia della disperazione: il bisogno di aiuto nascosto nel buttarsi via

Il dolore psichico e l'atteggiamento auto-distruttivo

Il dolore psichico, soprattutto quello ingenerato dalle frustrazioni relazionali, può essere così lacerante da spingere alcune persone nella disperazione, in un “buttarsi via” che si sostanzia nel cessare di dare il minimo valore a se stessi, ai propri obiettivi e alla propria vita.

Questo atteggiamento auto distruttivo si installa quasi sempre in conseguenza della solitudine affettiva e relazionale, dovuta a ripetuti fallimenti nei rapporti amorosi e amicali, spesso nella forma di errori di valutazione, di abbandoni, rotture e separazioni conflittuali.

“Lasciarsi andare” equivale a farsi del male nel corpo e nello spirito, in una spirale che va a stroncare ogni slancio vitale e gioia di vivere.

Il ruolo dei pensieri di colpa e di svalorizzazione

In primis i pensieri di colpa; tutto sembra partire da lì, dalla percezione di meritarsi la solitudine affettiva per via di una qualche supposta carenza del proprio essere, difetto morale annidato chissà dove, al pari di un tarlo invisibile che scava buchi senza mai essere individuato.

La percezione di essere sbagliati o appunto “tarlati” ingenera pensieri ossessivi dal contenuto negativo, che girano inizialmente attorno all’idea di non valere nulla, di non essere amabili e degni d’amore, di non essere per nulla speciali agli occhi dell’altro. Questi pensieri, che influenzano l’umore abbassandone il tono, si estendono alla percezione del futuro e dell’avvenire: se non valgo niente, se le persone prima o poi mi abbandonano per la mia scarsità di valore, che ne sarà di me nel domani? Cosa sarà la mia vita se non una collezione di fallimenti, di illusioni e di amare solitudini? Il pensiero dell’avvenire si riempie di nubi fosche.

Inerzia, immobilismo e la mancanza di cura di sé

Allora entra in gioco la componente più fisica e materiale che tocca il campo del corpo, delle energie e della cura di sè. A poco a poco le forze iniziano a mancare, l’energia vitale si affievolisce, l’azione diventa fiacca e inconcludente. Gli obiettivi sbiadiscono e con loro le forze per darsi da fare, per continuare ad avere scopi e orizzonti. Immobilismo e inerzia iniziano a connotare le giornate, che si susseguono tutte uguali, non di rado all’insegna della procrastinazione, di un vago domani che non arriva mai.

La spinta vitale, che in genere tiene a galla nonostante i rovesci della fortuna, in queste situazioni si esaurisce e lentamente si inizia ad andare a fondo.

Sprofondare, lasciarsi andare, buttarsi via sono il risultato della convinzione di essere ormai un “cencio” senza valore, uno scarto del mondo, una cosa che si può abbandonare sulla via senza preoccuparsi nemmeno di collocarla nel cestino della spazzatura.

Non alimentarsi correttamente, confondere il giorno con la notte, darsi al bere o alle droghe sono tutte manifestazioni di una volontà nemmeno tanto inconscia di farsi fuori lentamente.

La maschera esterna e l'aggressività estrema

Non sempre la maschera esibita agli altri è luttuosa: a volte essa al contrario è scintillante, mostra una finta allegria, un sorriso ingannevole se non si considerano gli occhi, la cui espressione non può mai mentire.

A volte l’aggressività verso colui che se ne è andato può risvegliarsi con prepotenza, ma essa resta un’invettiva sterile, un grido che si esaurisce da solo, insufficiente per rimettere un po’ di colpa nel campo dell’altro e scrollarsi di dosso apatia e volontà di annientarsi. Nei casi peggiori, come purtroppo stiamo vedendo ultimamente nelle notizie di cronaca, la fiammata della rabbia può divampare al punto tale da colludere con la propria aspirazione al nulla e includervi l’oggetto abbandonico. Distruggersi non basta più, bisogna sterminare ogni forma vivente, e la vita del partner rappresenta l’ultima frontiera da conquistare.

Dalla disperazione alla depressione clinica

Chiaramente reazioni così forti ed estreme rientrano a pieno titolo nella depressione clinica, che può sfociare in deliri di colpa o in manie di grandezza compensatorie.

Essere predisposti alla depressione non è un fatto di natura (perché non ci si nasce), ma affonda le sue radici nel rapporto con l’altro primordiale, con la prima persona che si è presa cura di noi, in genere la madre.

Le radici della melanconia: lo sguardo materno fallimentare

Alla base di ogni natura melanconica troviamo una madre sofferente e un’infanzia infelice. E’una realtà inconfutabile, la percezione di non amabilità, il buco nell’autostima, la sensazione di un tarlo in fondo al proprio essere rappresentano l’esito del fallimento dello sguardo materno nell’abbracciare il bambino, nel farlo sentire profondamente amato e nel renderlo quindi invulnerabile alla presa dell’insensatezza nei momenti difficili della sua crescita e della vita adulta.

Le madri che “lasciano cadere” il loro bambino, le madri fredde, anaffettive, rigide, incapaci di calore e di abbracci o pericolosamente oscillanti fra slanci emotivi e distacchi siderali sono a loro volta reduci da attaccamenti affettivi instabili con le proprie madri, rimasti inelaborati e quindi attivi nello psichismo.

Il traumatismo infantile che non si riesce a rendere cosciente è destinato alla ripetizione, si tramanda da una generazione all’altra come una palla che viene passata di mano in mano.

La catena può essere spezzata solo dalla consapevolezza, da un lavoro introspettivo profondo che mette in contatto con quel dolore e con quella ferita, da cui scaturisce la volontà di non lasciarsi travolgere dalla ripetizione.

Il trauma materno non elaborato

Purtroppo le madri dei melanconici sono soggetti che portano dentro se stessi dei traumi “sigillati”, delle zone d’ombra totalmente inaccessibili, delle questioni irrisolte di cui possono essere coscienti solo su un piano razionale e superficiale.

La nascita di un figlio per una donna è una rivoluzione che mette a dura prova la tenuta psichica e che spesso riattiva i traumi dormienti; per questo il bambino diventa oggetto di freddezze improvvise o di gelidi rifiuti, perché egli, con il suo pianto ossessivo e il suo bisogno oceanico di “tutto”, fa appello a un calore che non è stato interiorizzato, chiede qualcosa che non si può dare, facendo vivere alla donna la sensazione di essere come “prosciugata” da una creatura a cui non basta mai ciò che viene dato.

Inoltre il bisogno smisurato del bambino mette la donna di fronte al proprio bisogno rimasto inevaso, facendo ripiombare nell’abisso, in un rispecchiamento per cui risulta impossibile stabilire dei confini e occupare una posizione davvero matura, ferma ma morbida e accogliente verso la fragilità altrui.

I clinici sono consapevoli che al melanconico il calore materno è mancato. A volte è venuto meno anche l’intervento compensatorio di un padre o di un nonno, a volte la solitudine in compagnia della madre sregolata è stata totalizzante, impedendo l’accesso a situazioni riparative.

Il ruolo curativo della terapia e del terapeuta

Per questo in terapia si punta sulla restaurazione dell’immagine di se stessi; è fondamentale che il paziente, piano piano, riesca a rammendare l’immagine lesa di sè, grazie allo sguardo genuinamente interessato del terapeuta, al suo ascolto che non si sofferma sul contenuto letterale ma accoglie la sofferenza inesprimibile.

A volte è lo stesso terapeuta a parlare; più la sua parola è predominante in seduta più la melanconia è radicata e invalidante. La parola è un segno di cura e di interesse, è un dono che, mancato in passato, può essere restituito e far sentire che ne vale ancora la pena, che la propria persona è davvero interessante e di valore, a dispetto degli abbandoni subiti.

Il silenzio in seduta con i melanconici è letale, perché riattiva le ombre del rifiuto e dell’insensatezza, del vuoto e della mancanza di valore sperimentati in epoche remotissime e riattivati dalle contingenze attuali della vita.

Guarire dalla depressione: un nuovo sguardo su di sé

Si può guarire dalla depressione, non nel senso della cancellazione delle carenze del passato ma in quello della possibilità di vedere e di vivere se stessi in un altro modo all’interno di una relazione profondamente curativa.

Per questo ci vuole tempo e un rapporto di transfert vivo e ricco, una fiducia che si crea a poco a poco e una relazione terapeutica in cui non si chiede nulla, per nessuna ragione al mondo si chiede di guarire, di stare bene e di funzionare.

In terapia il paziente deve assaporare la sensazione di andare bene per quello che è, con tutte le sue caratteristiche più peculiari; poi potrà anche chiedersi dove sbaglia nei rapporti (perchè tutti sbagliamo sempre!) ma mai e poi mai a partire dal disprezzo di sè e dal bisogno di essere considerato “normale”.